Beim Elektroauto darf man althergebrachte Kenntnisse zum Thema Fahrverhalten ruhig entsorgen. Die Tatsache, dass die Batterien in der Regel flach auf dem Boden verteilt sind und sehr schwer wiegen, sorgt grundsächlich für einen tiefen Schwerpunkt. Dadurch ergeben sich von vornherein geringere Nick- und Wankbewegungen. Meist resultiert aus dem Platzbedarf der Batterien auch eine geringe Bodenfreiheit, selbst wenn die Karosserie relativ hoch ist. Man kann unerwartet schnell aufsitzen.

Mehr Power aber auch mehr Gewicht

Der niedrige Schwerpunkt wirkt sich grundsätzlich sehr positiv auf das Fahrverhalten aus, hat aber in Verbindung mit dem hohen Batteriegewicht auch Nachteile. Die Fahrwerkskomponenten sind aufgrund der größeren Fahrzeugmasse viel höheren Belastungen ausgesetzt und müssen stabiler dimensioniert werden. Damit werden auch sie noch einmal schwerer. Dazu kommen in der Regel sehr viel größere Räder. Das summiert sich nicht nur beim Gesamtgewicht. So sind auch die ungefederten Massen höher. Damit ist ein sensibles Ansprechen der Federung schwieriger zu erreichen. Das insgesamt höhere Gewicht des Elektroautos kann zur Folge haben, dass das Fahrverhalten trotz des hohen Drehmoments in seiner Kurvendynamik als behäbiger empfunden wird.

Große Räder: Weniger Roll-, mehr Luftwiderstand

Die bei Elektroautos üblichen großen Räder stellen eigentlich eine WinWin-Situation dar. Sie bieten nicht nur viel Platz für üppige Bremsen, sondern auch einen geringeren Rollwiderstand. Sind die Reifen sehr breit, steigt aber der Luftwiderstand. Die Reifenaufstandsfläche, also jene Fläche, auf der die Bremswirkung auf der Fahrbahn umgesetzt wird, hängt im Wesentlichen vom Luftdruck ab, nicht von der Reifenbreite. Wenn ein Auto mit schmalen Reifen schlechter bremst, ist das meist auf andere Faktoren wie Gummimischung und Verzahnungseffekte des Reifenprofils zurückzuführen. Die Laufleistung eines großen Reifens müsste bei gleichem Gummiabrieb höher sein, weil sich das Rad mit größerem Umfang nicht so oft drehen muss. Dieser Effekt wird aber durch den Einfluss von Gummimischung und Reifenkonstruktion auf die Abriebfestigkeit sehr stark relativiert. Reifentests zeigen je nach Fabrikat bei identischen Dimensionen immer wieder Laufleistungsunterschiede auf, die bis zur doppelten Strecke gehen können.

E-Auto: Höherer Reifenverschleiß

Und noch etwas Wichtiges: Das hohe Drehmoment des Elektromotors fordert die Reifen stärker. Das gilt ganz besonders für frontgetriebene Fahrzeuge. Die Räder neigen durch die Entlastung des Vorderwagens beim Beschleunigen leichter zum Durchdrehen und Quietschen. Das wird nicht immer von Antriebsschlupf- und Fahrdynamikregelungen perfekt kompensiert. So ist bei einem Elektroauto unter entsprechenden Umständen mit etwas höherem Reifenverschließ zu rechnen.

E-Auto: Weniger Bremsstaub aber giftiger

Zwar verlieren Elektroautos in der Regel insgesamt weniger Bremsstaub als herkömmliche, weil sehr oft durch Rekuperieren des Elektromotors verzögert wird und damit die Radbremsen nicht beansprucht werden. Die Spitzenbelastungen für die Reibungsbremsen sind bei sehr dynamischer Fahrweise oder gar Notbremsungen durch das deutlich höhere Fahrzeuggewicht von meist mehr als zwei Tonnen trotzdem entsprechend höher. Ein Elektroauto benötigt also auch wegen seiner in der Regel exzellenten Fahrleistungen mindestens so üppig dimensionierte Bremsanlagen wie ein herkömmliches, schon alleine als Sicherheitsvorkehrung.

Front-, Heck- oder Allradantrieb?

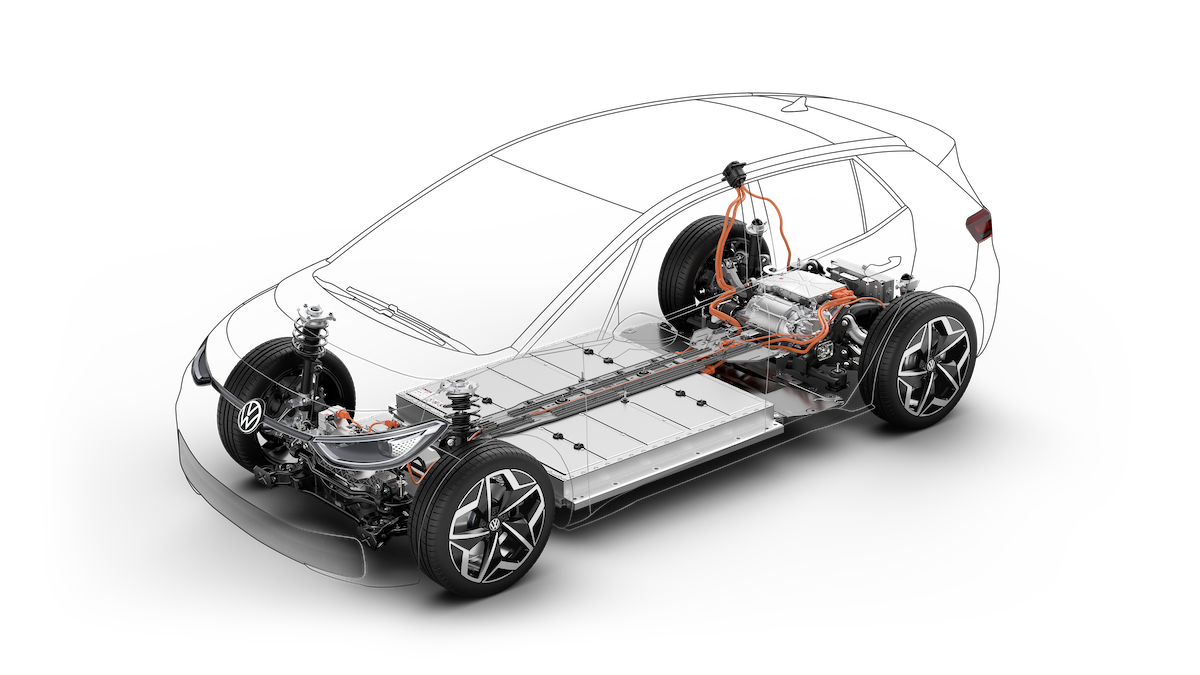

Elektroautos mit Frontantrieb gehen technisch üblicherweise auf Verbrenner-Modelle zurück, die für den Elektroantrieb adaptiert (z. B. Renault Zoe, VW Golf Elektro) oder als so genannte Mischformen entwickelt wurden (z.B. Hyundai Kona, Peugeot 208e und deren Derivate).

Vorteile für Hinterradantrieb

Die grundsätzliche Tendenz, reine Elektroplattformen bei den Basismodellen mit Hinterradantrieb auszustatten, entspringt folgender Überlegung: Die Übertragung der tendenziell üppigen Drehmomente von Elektromotoren ist über die nicht gelenkte hintere Achse viel weniger problematisch, bis hin zum Reifenverschleiß. Gleichzeitig wird die gelenkte vordere Achse von Antriebseinflüssen frei gehalten. Durch den Wegfall der Antriebswellen lässt sich auch ein deutlich geringerer Wendekreis erzielen. Dass der reine Hinterradantrieb in alpinen Regionen bei Schneefall, Eis und Minusgraden eher Schwierigkeiten bereitet als ein Frontantrieb, ist wenig bedeutend für global agierende Autohersteller. Man verweist anspruchsvolle alpenländische Kundschaft einfach auf die Allradvariante.

Allrad für den Bergwinter

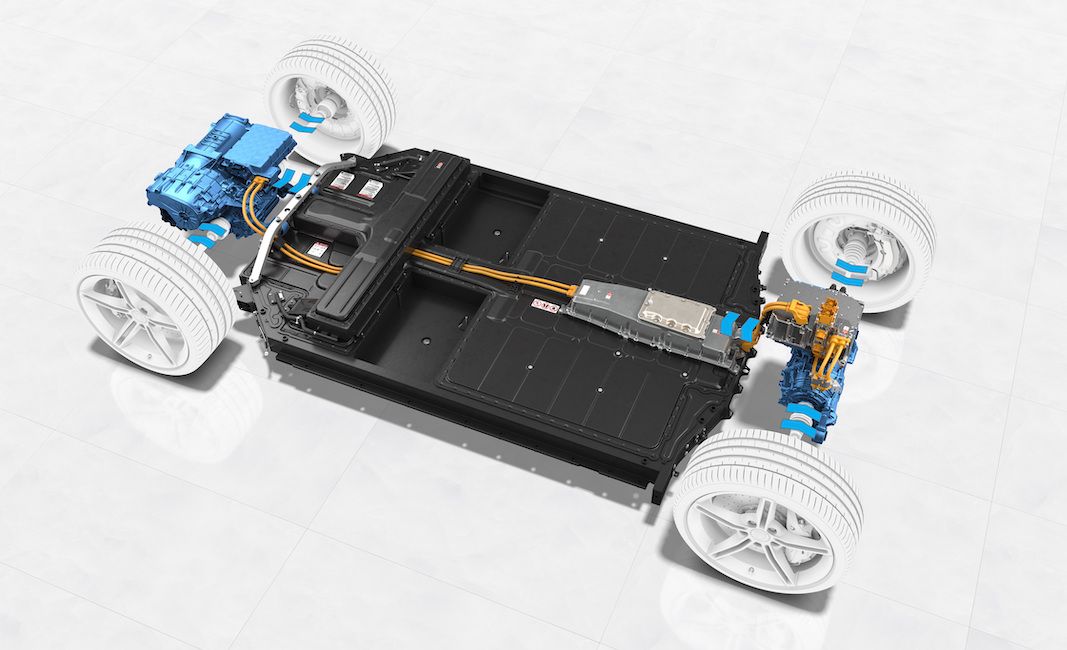

Allradantrieb lässt sich durch die Montage eines zweiten Motors an der Vorderachse relativ einfach realisieren. Die Steuerung zwischen Antreiben, Rekuperieren und Bremsen erfolgt ohnehin vollelektronisch. Es besteht keine mechanische Verbindung zwischen vorne und hinten und so auch kein Platzbedarf für die Technik. Manchmal kommen zwei gleich starke Motoren zum Einsatz, oft jedoch ist der vordere Motor schwächer. Während der hintere Motor als Hauptantriebsaggregat fast immer als hochleistungsfähiger Synchronmotor mit Permanentmagneten ausgeführt ist, kommt vorne häufig ein ressourcenschonender Asynchronmotor ohne Magnete zum Einsatz.

Rekuperiert wird vorne

Dabei gibt es folgendes zu beachten: Der vordere Motor eignet sich besser zum Rekuperieren als der hintere. Durch die Gewichtsverlagerung nach vorne beim Bremsen kann über die Vorderräder mehr Bremsmoment übertragen werden. Die Rekuperationsleistung ist von der Motorleistung abhängig. Das ist ein gutes Argument, auch vorne einen starken Motor vorzusehen. Denn an der Hinterachse ist die mögliche Rekuperationsleistung durch die Fahrstabilität begrenzt. Starkes Bremsen der Vorderräder führt zu einem relativ beherrschbaren Untersteuern, also Geradeausschieben des Fahrzeugs in der Kurve. Zu starkes Bremsen hinten lässt das ganze Auto instabil und unkontrollierbar werden, also das Heck ausbrechen.

Wie komplex diese Thematik ist, zeigen Beispiele von Porsche/Audi und Mercedes. Beim Porsche Taycan (Antrieb baugleich mit Audi e-tron GT) und beim Mercedes EQS 4MATIC übernimmt der etwas schwächere vordere Motor die meiste Zeit über den Antrieb und auch das Rekuperieren. Der hintere Antrieb ist eigentlich nur für hohen Leistungsbedarf beim Beschleunigen zuständig.

Rudolf Skarics