Die Kombination aus elektrischem Stom und Autofahren wurde längere Zeit als ziemlich gefährlich angesehen. Mittlerweile konzentriert sich die Kritik aber fast nur mehr auf den Schukostecker. Überspitzt gesagt: Er birgt ein vielfach höheres Risiko, dass beim Laden nicht wie befürchtet das Elektroauto abbrennt, sondern gleich das ganze Haus, an dessen Stromversorgung geladen wird. Dabei ist nicht der Schukostecker persönlich der Schuldige. Das Risiko entsteht aus den Umständen seiner Verwendung: Eine Haushaltsstromversorgung ist zwar in der Lage, relativ hohe Leistungen zur Verfügung zu stellen, aber nicht unbedingt über einen langen Zeitraum. Bisher galt: Große permanente Stromverbraucher wie etwa Elektroheizung, Boiler oder Herd bekommen einen eigenen fixen Anschluss. Der Anschluss wird von einem Elektroinstallationsunternehmen in Abstimmung mit dem Energieversorger erledigt. Das Elektroauto steckt man selber an. Das kann riskant sein. Unter folgendem Link finden Sie Erklärungen zu unterschiedlichen Ladekabeln.

Bis die Leitung verschmort

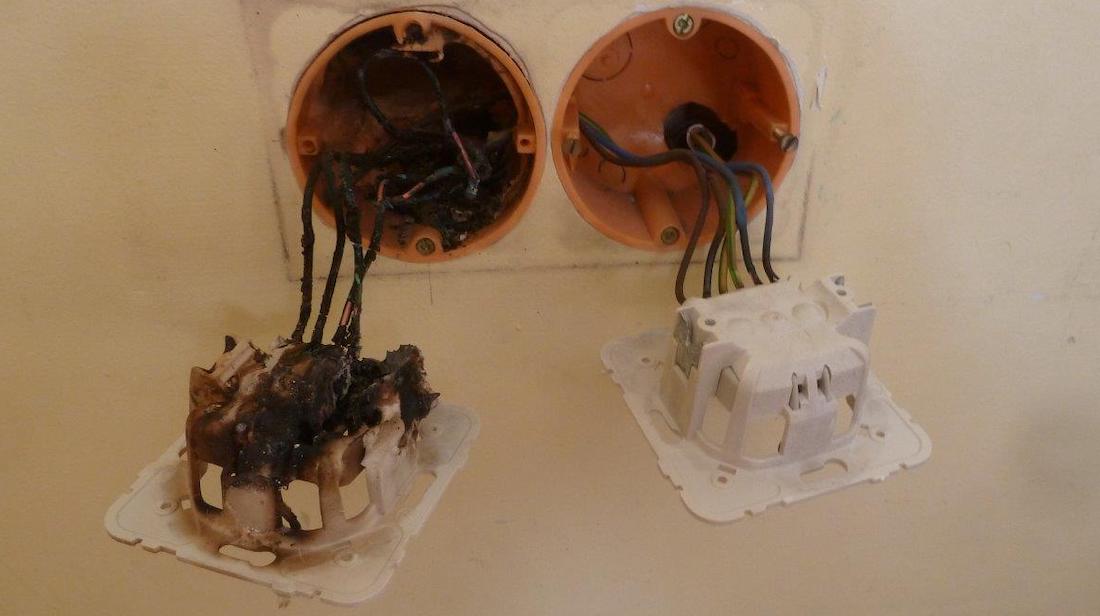

Ein Elektroauto hängt beim Laden zuhause viele Stunden am Stromnetz. Durch das meist serienmäßig mitgelieferte Ladekabel mit Schukostecker erreicht das Auto plötzlich Zugriff auf ein Stromnetz, das dieser Dauerbelastung möglicherweise nicht gewachsen ist, etwa, weil es nicht mehr dem letzten Stand der Technik entspricht, manchmal sogar komplett veraltet ist oder „bloß“ die Steckdose kaputt ist. Franz Krautgasser, Sachverständiger für Elektro- und Medizintechnik in Wien: „30 Prozent aller Brände in Haushalten sind auf elektrische Defekte zurückzuführen.“

So können sich an Schwachstellen der Verkabelung fatale Ereignisse entwickeln. Ein zu dünnes Kabel, ein schlechter altersmüder Kontakt: Dann kann sich ein Kabel erwärmen, erhitzen und sogar zu glühen beginnen, ein Kontakt verschmoren. Es ist auch nicht bei jedem Fehler garantiert, dass ein Schutzschalter den Stromkreis rechtzeitig unterbricht. Vorsicht ist insbesondere angebracht, wenn man gerade ein Bauernhaus-Schnäppchen erworben hat und die Vorgeschichte des Objekts nicht wirklich kennt. Aber auch bei jüngeren Objekten können technische Ungereimtheiten vorgefunden werden.

Mode 2, das Kabel mit dem Schukostecker

Darum nennen viele Autohersteller das Ladekabel mit dem Schukostecker auch Notladekabel, die offizielle Bezeichnung lautet Mode-2-Ladekabel. Der Anschluss eines Elektroautos an das Stromnetz über eine Normsteckdose unterliegt in Europa unterschiedlichen Vorschriften. Überwiegend gilt eine Stromstärke von 8 Ampere als Obergrenze, in Dänemark ist dies auf 6 Ampere begrenzt, in Frankreich und Norwegen darf man mit mehr als 8 bzw. 10 Ampere höchstens zwei Stunden lang laden. In Italien ist es mittlerweile überhaupt verboten, ein Elektroauto mit Mode-2-Ladekabel an einer öffentlichen Ladestation zu laden. Verkürzt gesagt: Fährt man mit einem Mode-2-Ladekabel durch Europa, so entspricht es in vielen Ländern gar nicht den Vorschriften.

Box schützt das Auto, nicht das Netz

Das Kabel hat eine Sicherheitsbox eingebaut, die mit dem Auto kommuniziert, nicht aber mit dem Stromnetz. Diese Box schützt nur das Auto. Sie unterbricht die Stromzufuhr automatisch, wenn beim Auto irgendwas nicht stimmt. Tritt aber am Stromnetz ein Fehler oder eine Überlastung auf, erfährt das Sicherheitskastl am Kabel gar nichts davon, schaltet also nicht ab.

Das ist aber nicht die einzige Falle. Die mit den Autos serienmäßig mitgelieferten oder gegen Aufpreis erhältlichen Mode-2-Kabel mit Schukostecker erlauben normalerweise nur das Laden mit 8 (manchmal 10 Ampere), also 1,8 oder 2,3 Kilowatt. 10 Stunden Laden bedeutet ungefähr 100 km bzw. 130 km Reichweite. Großer Vorteil des Geduldsspiels: Ein normales Haushaltsstromnetz hat mit dieser geringen Ladeleistung kein Problem, es sei denn, es ist bereits defekt oder es wurde daran herumgepfuscht.

Achtung bei mehr als 8 Ampere

Es gibt aber auch Mode-2-Ladekabel zu kaufen mit 13 Ampere Stromstärke (Internet). Damit wird das Auto auch schneller geladen. 100 km in 6 Stunden. Ein gewisses Risiko, dass im Hintergrund etwas passiert, ist durchaus vorhanden. Im günstigen Fall fällt der FI-Schalter, wenn der Stromkreis mit 10 Ampere abgesichert ist. Anderes Beispiel: Opel bietet gegen Aufpreis ein 14-Ampere-Ladekabel für die Steckdose an, vermerkt aber ausdrücklich, dass dafür ein „verstärkter“ Haushaltsanschluss notwendig ist.

Das Kritische am Ladevorgang des Elektroautos ist die lange Dauer. Verborgende Defekte im Stromnetz entfalten oft erst nach Stunden ihre Wirkung, denn eine kaputte Leitung erhitzt sich üblicherweise nicht schlagartig. So kann alleine ein schlecht eingesteckter Stecker laut Krautgasser „eine Heizleistung von 500 Watt entwickeln“. Die Frage ist dann nur mehr, ob auch etwas Brennbares in der Nähe ist.

Gefährliche Kabelrolle

Ein Verlängerungskabel ist durch die beiden zusätzlichen Steckverbindungen ein weiterer Risikofaktor. Auf jeden Fall sollte man es aber ausrollen, weil sich sonst die Kabelrolle erhitzt. Auf jeden Fall empfiehlt der Sachverständige Franz Krautgasser, den Schukostecker beim Laden eines Elektroautos nach zwei Stunden zu kontrollieren, ob er sich nicht erwärmt hat.

Rudolf Skarics